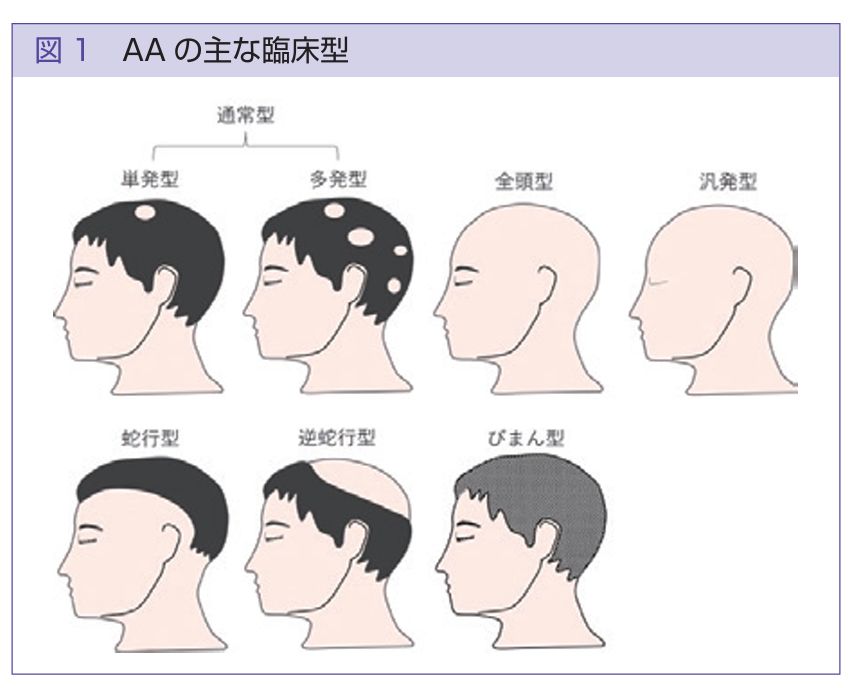

分類上は以下の図 皮膚科学会の2024年盤のガイドラインからの引用です。

https://www.dermatol.or.jp/uploads/uploads/files/guideline/AAGL2024.pdf

より

逆蛇行型 というものもあるそうです。 自分は実際には診察したことがありません。かなりまれなタイプかもです。

厳密には通常型は以下の記述です。

・通常型(斑状型) 単発型:脱毛斑が単発のもの

・ 多発型:複数の脱毛斑を認めるもの

・全頭型

・汎発型・・・髪以外も脱毛する状態です。 髭もありえます。

・蛇行型(ophiasis):頭髪の生え際が帯状に脱毛するもの・・・耳の上あたりに多い印象です。寛解率がよくありません。可能なら早めの寛解を目指してPRPなどを試した方が自分は良いと考えています。

・逆蛇行型(ophiasis inversus(sisaipho)):側頭部と後頭部を避け,前頭部と頭頂部に帯状に脱毛を呈し,蛇行型と逆のパターンを呈するもの・・・図のある感じです。

・びまん型・・・これも自分は経験がありません。 髪の特徴をトリオスコピーで確認が必要だと思います。

重症度を表す指標として、米国のAA評価ガイドラインでは

頭部全体に占める脱毛巣面積の割合(S)と、頭部以外の脱毛の程度(B)により、重症度を決定しています

S0:脱毛がみられない

S1:脱毛巣が頭部全体の25%未満

S2:脱毛巣が25~49%

S3:脱毛巣が50~74%

今回も2017年度ガイドラインと同様にS2の脱毛巣以上を重症としたようです。つまり脱毛範囲が25%以上の場合です。

ただし専門家は別の基準も併用します。

Severity of Alopecia Tool(SALT)スコアというものがありますが・・・慣れてないと数字化するのは難しいかもです。

診断

病歴を確認すればかなり診断の正確性は高くなります。

しかし、実施にはトリコスコピーを使用しないと分かりづらい場合もあります。

典型的な画像が以下です。

https://www.dermatol.or.jp/uploads/uploads/files/guideline/AAGL2024.pdf

より

トリコスコピーで初めから100%診断できるわけではありません。 判断ができない場合があり、経過を追って初めてわかる場合もあります。

鑑別診断

丸く脱毛部位(はげ)があったらすべてが円形脱毛症ではないです。

いろいろ病気があります。 頻度的に多いものだけ記載しますが、自分で断定しない方がよい場合もあります。

状況によっては専門家にみてもらって判断が必要な場合もありますので、ご注意を。

一般的に区別が必要な脱毛として

・抜毛症・・・自分で毛を引き抜いてします(自分で分かっていない場合もあるし、わかっていてもやめられない場合もあるようです。心理的な関係もあり心療内科の先生の協力が必要な場合があります)

・頭部白癬(カビ=真菌の感染で円形の脱毛症が発症)・・・原因はいろいろです。

・膠原病によるもの(エリテマトーデスなど)

・毛包炎によるもの

・梅毒性・・・これは勝手に脱毛斑は消失してしまうことが多いと予想しますが、根本の治療をしないといけません。 今は(2025年)は結構おられると予想します。 史上最多の梅毒感染者数になっていたと思います。 この場合は皮膚科・泌尿器科のクリニックなどに行かれると一番よいかもしれません。